En bref : la vaccination contre le COVID-19

Questions et réponses actuelles

01Contre quoi la vaccination protège-t-elle ?

Le COVID-19 est une maladie pouvant évoluer de façon plus ou moins grave. La vaccination protège surtout contre les formes graves, susceptibles d’entraîner une hospitalisation, voire le décès.

02Combien de temps dure la protection vaccinale ?

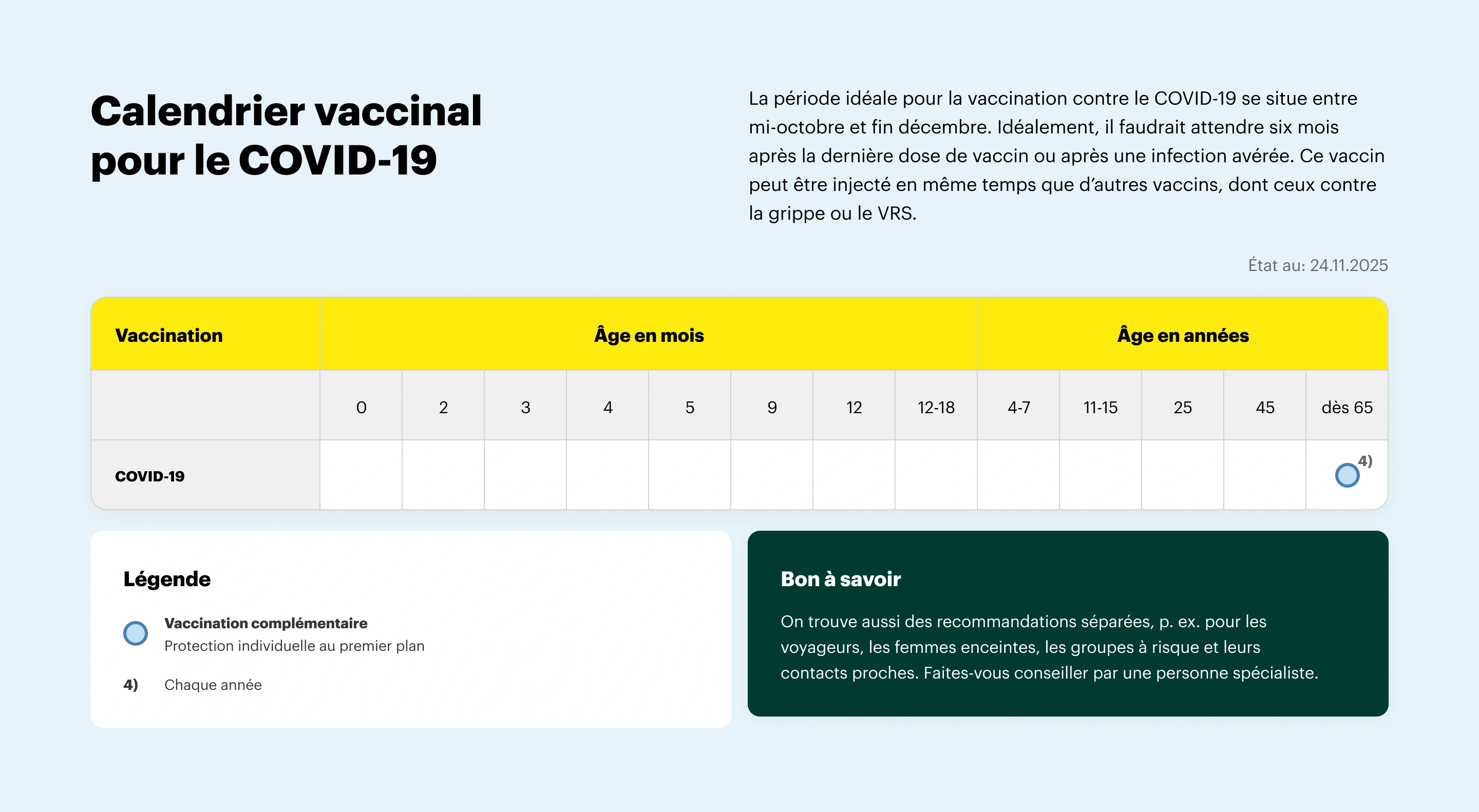

On ne sait pas exactement combien de temps dure la protection vaccinale. D’un côté, elle diminue avec le temps et, de l’autre, les variants du virus évoluent. C’est pourquoi la vaccination contre le COVID-19 est recommandée chaque année avant la saison froide avec un vaccin adapté. Une nouvelle vaccination avec un vaccin adapté est possible dès six mois après l’administration de la dernière dose.

03Les vaccins à ARNm modifient-ils l’ADN ?

Non. L’ARNm du vaccin ne pénètre pas dans le noyau cellulaire protégé, dans lequel se trouve le matériel génétique (ADN). Les vaccins autorisés en Suisse utilisent l’ARNm pour produire dans l’organisme des protéines virales, ce qui permet au système immunitaire d’apprendre à reconnaître le coronavirus. Le système immunitaire pourra ainsi le neutraliser rapidement quand il entrera en contact avec lui.

04Les vaccins protègent-ils aussi contre les nouveaux variants ?

Tous les virus évoluent aussi longtemps qu’ils circulent dans la population : c’est ainsi qu’apparaissent de nouveaux variants. Les vaccins actuellement disponibles sont régulièrement évalués et, au besoin, adaptés afin de garantir qu’ils restent efficaces contre ces nouveaux variants. Même si, parmi ces derniers, certains sont susceptibles de diminuer légèrement la protection contre l’infection, des études montrent que les personnes vaccinées ont toujours un risque moindre de développer une forme grave de la maladie.

05La vaccination risque-t-elle de provoquer une inflammation du muscle cardiaque ?

Le risque de myocardite (inflammation du muscle cardiaque) après la vaccination est très faible. Il est nettement moins élevé que le risque de développer une myocardite ou une péricardite (inflammation du péricarde) après une infection par le SARS-CoV-2.

06En présence de quelles maladies préexistantes devrait-on envisager une vaccination ?

La vaccination est particulièrement importante pour les personnes atteintes des maladies préexistantes suivantes :

hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires (p. ex. maladie coronarienne, maladie des valves cardiaques, insuffisance cardiaque, arythmie, anomalie congénitale chez l’adulte), diabète, maladies chroniques des poumons ou des voies respiratoires, maladies ou traitements qui affaiblissent le système immunitaire, cancer, obésité, maladie du foie ou des reins.

Si vous êtes atteint de l’une de ces maladies ou de tout autre maladie, discutez de la vaccination contre le COVID-19 avec votre médecin traitant.

07Qui prend en charge le coût de la vaccination contre le COVID-19 ?

Des informations concernant la prise en charge des vaccinations et des vaccins par l’assurance obligatoire des soins (assurance de base) sont disponibles sur la page « Mesures de prévention » de l’OFSP.